[일반인 섹션]

군자지색(君子之色), 군자지청(君子之靑)

-

작성자관리자

작성일2023-08-30 14:15:43

조회수1441

군자지색(君子之色), 군자지청(君子之靑)

박강리(불교학부 4학년)

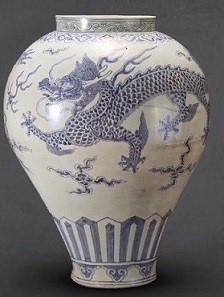

‘색’은 이미지를 보여주는 직관적이고 효과적인 요소다. 역사 속에서도 색감에 대한 인식은 시대, 민족, 국가, 그리고 개인의 취향에 따라 다양했다. 그런데 동서양과 시대를 막론하고 고귀하다 여겨진 색이 있으니, 바로 푸르면서도 약간은 어두운 빛이 감도는 ‘청색’이다. 서양식 표현은 ‘로열 블루(Royal Blue)’라고 할 수 있다. 이름에서부터 직관적으로 알 수 있듯 로열, 즉 왕실과 귀한 자들의 전유물과 같은 푸른색이라는 것이다. 프랑스의 루이 14세 당시 프랑스와 영국 왕실을 상징하는 색으로 특히, 최근에도 영국 왕가 일원이 푸른 옷을 입고 공식 석상에 등장하는 모습을 흔히 볼 수 있다. 조선에서도 이러한 청색을 귀히 여겼는데 이를 잘 보여주는 것이 바로 ‘청화백자’다. 청화백자는 조선 자기의 대표라고 할 수 있으며, 조선에서도 역시 왕실과 지배층의 전유물(로열)로 여겨졌다.

조선의 백자: 군자지향전의 두 전시 공간에서 가장 먼저 관람객들을 맞이하고 있는 것 역시 위에 보이는 두 점의 청화백자다. 무엇이든 ‘첫인상’이 중요한 만큼, 청화백자를 전시 첫머리에 배치한 데에는 이유가 있을 것이다. 전시에서 청화백자를 강조한 이유는 무엇일까? 아름다움과 이른 제작 시기 때문인가? 나름대로 답해보자면 청화백자, 특히 그 푸른빛이 동아시아는 물론 아라비아와 서양까지 세계를 잇는 이야기를 담고 있으며, 이를 통해 우리에게 시사하는 바가 있기 때문이다. 바다를 타고 널리 퍼진 ‘청색’을 바탕으로 청화백자의 의미는 물론이고 조선과 오늘날의 군자지향, 나아가 이를 상징하는 군자지색을 상상해볼 수 있다.

우리나라에서는 조선 시대 들어 청화백자가 만들어지기 시작했다. 청화백자의 푸른색은 회청이라고 불리는 청색 안료, 즉 코발트가 주재료다. 흔히 회회라고 하면 아라비아를 뜻하는데, 결국 회회청이란 아라비아에서 온 청색 안료다. 고려 시기 『쌍화점』에 이미 ‘회회아비’가 언급되므로 우리나라도 아라비아(서역)와 이전부터 활발히 교류해왔으며, 회청은 중국을 거쳐 조선으로 유입되었다. 명대에는 정화의 항해와 조공 책봉 체제를 바탕으로 세계의 활발한 문화교류가 일어났다. 중국으로 유입된 회청과 이를 활용한 청화백자는 조선을 비롯한 세계 곳곳으로 전해졌다. 서양에서는 청화백자가 크게 유행해 비슷한 풍의 자기를 제작하는 시누아즈리, 마이센 자기 같은 흐름이 등장했다.

조선은 늦어도 세종 때 명나라 사신이 가져온 진상품을 통해 청화백자와 회회청의 푸른빛을 접했을 것이다. 청화백자는 귀하고 값진 물건이었으므로 초반에는 주로 왕실 용품이나 왕가에서 신하에 내리는 하사품으로서 지배층이 독점했다. 이후 시간이 지나며 점차 변경지역까지 유행이 널리 퍼져갔다. 고귀한 의미는 그대로지만, 더는 왕족만의 전유물이 아니게 된 것이다. 청화백자에 대한 수요가 늘어나자, 조선은 회청을 명에서 들여와 직접 청화백자를 제작하기 시작했다. 전문화가들이 도안 제작에 참여해 수준 높고 새로운 무늬를 새길 수 있었으며, 중국과는 달리 시문을 새기는 등 다양한 형태가 등장했다. 그러나 회청은 여전히 구하기 어려웠기에 세조 대에는 대체 안료를 국내에서 생산하려 했으나 큰 성공은 거두지 못했다. 성종 대에는 회청의 수입이 어려워져 안료 구입에 실패한 신료를 처벌하기도 했다.

이에 청화백자의 생산이 감소하고 임진왜란까지 더해지며 더욱 회청을 구할 수 없는 상황이 되었다. 이 과정에서 회청 대신 철화 안료를 사용한 철화백자가 등장했으며 이후 순백자가 유행한다. 결국 회청과 청화백자는 명과 조선의 관계, 동아시아 중심의 세계 무역 체제뿐만 아니라 새로운 문물을 ‘변용’해 또 다른 문화를 만들어낸 조선을 보여주는 텍스트다. 또 도자사적 측면에서도 이후 다양한 백자 생성의 토대가 되었다는 점에서 중요하다. 청화백자, 철화백자, 순백자(달항아리) 순의 전시 순서는 이러한 조선 도자사의 흐름과 맞닿아 있다.

다시 처음으로 돌아가서, 청화백자가 보여주는 ‘군자지향’, 즉 ‘군자라면, 무릇 어떠해야 한다’는 답은 무엇일까? 결국 ‘수용성(受容性)’과 ‘재해석’이 핵심이다. 청화백자와 회청을 통해 신문물에 대한 조선의 수용적 태도와 창의적인 재해석 능력을 확인할 수 있다. 앞서 언급했듯 조선 사람들은 새로운 물건인 청화백자와 회청, 특히 아라비아에서 온 문물을 배척하지 않고 적극적으로 받아들였다. 물론 명과의 사대 관계가 영향을 미쳤겠지만, 조선 역사를 통틀어 수신사, 연행사, 서양과의 교류 등 신문화에 개방적이었던 사례를 숱하게 확인할 수 있다.

더욱 중요한 점은 그러한 물건을 그대로 받아들이거나 모방하는 것에서 멈추지 않고, 우리 나름대로 재해석하며 새로운 시도를 이어갔다는 점이다. 중국 청화백자의 영향을 받았지만 조선, 일본, 서양의 도자기가 각기 다른 특색을 지니듯, 하나의 문화는 전파되고 모방을 거치며 또 다른 문화를 낳는다. 크게 본다면 청화백자에서 철화백자로 넘어가게 된 과정도 회청의 대체를 위한 재해석이었다 할 수 있다. 결국, 전시가 보여주는 ‘조선 군자의 지향점’은 새로운 문물 앞에서 개방적이고, 또 나름의 해석과 변용을 해낼 수 있는 자세이다. 그것이 전시에서처럼 백자나 학문이든, 나아가 풍속이든지 말이다.

사실 ‘군자’라는 표현이 거창해서 그렇지 유교 국가인 조선에서 지향한 최고의 인간상을 의미한다. 현대에 적용하면 ‘21세기의 바람직한 인재상 내지는 인간상’ 정도가 되겠다. 백자라는 매개를 통해 조선의 군자를 보여준 이 전시는 오늘날 우리에게도 여러 메시지를 던진다. 앞서 도출해낸 수용성과 재해석은 세계화와 정보의 홍수 속 우리에게도, 어쩌면 우리에게 더 필수적인 능력이다. 실제로 현대 한국은 이를 훌륭하게 해내고 있는데, 흔히 앞에 ‘K’가 붙는 장르가 그렇다. 대표적으로 K-팝, K-드라마, K-무비, K-푸드, K-뷰티 등이 있다. 이러한 문화는 모두 우리나라에서 기원한 것은 아니지만, 분야별 특성을 유지한 채 우리만의 특색이 더해져 또 하나의 새로운 장르로 자리 잡았다. 빌보드 1위를 차지한 BTS, 아카데미 4관왕의 <기생충>, 넷플릭스 세계 1위에 등극한 <오징어 게임>과 <더 글로리> 등이 그 대표적인 사례다. 이제는 우리나라의 콘텐츠가 되려 세계 문화를 선도하고 있다.

이러한 사회를 살아가는 우리가 수용과 재해석을 연습해야 하는 것은 당연한 일이다. 이미 잘 하고 있는데 왜 계속 이런 능력을 갖춰야 하냐고 묻는다면, 상황과 시대가 계속해서 더 빠르게 바뀌고 있기 때문이라고 답하겠다. 더 빨리, 더 자주 변화하는 현대 사회에서는 새로운 것이라고 배척하기보다 한 번쯤 살펴보고 자기 나름대로 해석해보려는 시도는 끊임없이 필요하다. 시류를 읽으며 변화에 적절히 대처할 수 있는 사람은 동서고금을 막론하고 여전히 중요한 인재다. 꼭 시대의 인재가 되겠다는 큰 포부가 없더라도, 쏟아지는 새로운 콘텐츠 속에서 뜻밖의 재미와 의미를 찾을 수 있지 않겠는가?

이러한 일련의 과정을 통해 결국 조선과 현대 사회에서 요구되는 면모를 보여주는 ‘군자지색’은 청색의 이미지로 통한다고 표현하겠다. 전통적 의미에서의 청렴결백한 군자의 모습은 물론이고 회청의 푸른빛에 담긴 방대한 교류사, 도자사 등을 상징하기 때문이다. 또 회회청과 청화백자나 여러 ‘새로움’을 대하는 바람직한 자세가 청색의 이미지로 대표된다. 내 나름의 정의는 이렇지만, 다른 이는 또 다른 색과 지향점을 도출해낼 수 있다. 만 명이 있다면 만 개의 정의가 나올지도 모르겠다. 앞으로 더 다양한 지향점과 색채가 어우러질 우리 사회는 어떤 모습이 될까? 전시를 통해 많은 이들이 백자의 미적 가치를 만끽하는 것은 물론 조선 사회에 비춰 오늘날의 지향점을 고민해보는 계기가 되었으리라 믿는다.