[연구진 섹션]

화문석(花紋席) Ⅱ: 조선 사회의 생필품이자 사치품

-

작성자관리자

작성일2025-01-07 13:10:22

조회수944

화문석(花紋席) Ⅱ: 조선 사회의 생필품이자 사치품

HK+ 사업단 HK연구교수 윤승희

조선에서 소비된 화문석

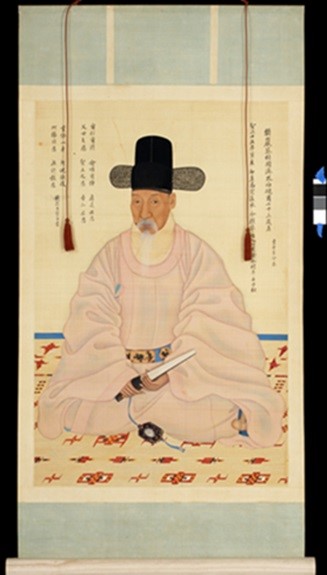

조선에서 화문석은 중요한 생활필수품이자 사치품이었다. 왕실에서는 충청도·경상도·전라도에 배정된 석장(席匠)을 통해 화문석을 공물로 받아 장흥고(長興庫)에 보관하였고, 장흥고에는 인장(茵匠) 8명이 소속되어 석장을 관리하였다. 화문석은 왕실 구성원이 생활하는 전각에서 쓰이거나 각종 의례에서 깔개 또는 방석으로 사용되었다. 국장(國葬) 때 시신을 모시는 빈전(殯殿)·혼전(魂殿)에서도 쓰였고, 왕릉의 정자각(丁字閣)에도 화문석은 주요한 의물이었다. 또한, 양반 상류층 역시 생활 공간에서 소비하였는데, 현전하는 조선후기의 많은 초상화에서 바닥이나 족좌대에 깔린 화문석을 확인할 수 있다.

화문석의 다양한 용도와 함께 그 수요가 늘어나자, 정해진 수량이 거둬지지 않아 군현의 관리가 처벌받는 경우도 생겨났다. 1652년(효종 3)에는 안동·영천(永川)·풍기·예천·영천(榮川) 등 다섯 군현에서 통합 황화석 27장과 만화석 14장, 만화방석 23장, 채화석 35장을 준납하지 않았고, 1669년(현종 10)에는 안동·영천(榮川)·용궁 등 세 군현에서 아예 상납하지 않았다는 등의 기록이 남아 있다. 이들 지역을 보면, 경상도는 조선초기 이래 여전히 화문석의 생산지로 유명하였다.

[그림 1] 채제공 초상 시복본 (출처: 수원화성박물관 소장)

[그림 2] 채제공 초상 흑단령포본 (출처: 국립부여박물관 소장)

조선 화문석의 생산지

18세기 중반에 편찬된 『여지도서(輿地圖書)』에도 경상도 전역에서 왕골 화문석이 생산된다고 기록되어 있다. 이 무렵부터 왕골이 용수초와 함께 화문석의 재료로 쓰이기 시작하였던 것으로 보인다. 본래 용수초는 부드럽고 광택이 나지만 재배가 쉽지 않아 자생의 것을 사용하였는데, 급증하는 수요를 따라가기 어려웠다. 조선후기에 들어와 경상도를 시작으로 성질이 강하여 재배가 쉬운 왕골을 가늘게 쪼개어 엮는 재료 손질 방식을 개발하면서 왕골을 사용하여 화문석을 만드는 지역은 점차 확대되었다.

19세기 중반에 서유구(徐有榘)가 쓴 『임원경제지(林園經濟志)』에 의하면, 안동과 예안 등에서 만들어진 화문석은 주로 공물로 진상되었고, 한양의 상류층은 황해도의 백천과 연안 등에서 생산된 것을 최고로 생각하였으며 그 다음이 경기도 교동(현재 강화도 교동면)이었다. 국내 상류층에서 소비되는 화문석은 황해도와 경기도 강화에서 생산되고 있었음을 알 수 있는 사료이다. 오늘날 화문석으로 유명한 강화도는 이 시기에 와서야 그 이름을 드러내기 시작하였다. 19세기에 편찬된 일종의 여성용 전통생활 기술집인 『규합총서(閨閤叢書)』에서도 강화 교동은 화문석의 산지로 소개되었다.

화문석은 삼국시대부터 제작되기 시작하여 조선후기까지 대량으로 생산되었다. 주로 왕실과 상류층에서 소비되었고, 특히 중국·일본과의 교역에서 주요 특산품으로 인식되었다. 화문석은 한반도에서 생산되어 사행을 통해 중국·일본으로 이동하여 해당 지역의 황실 및 상류층에게 소비됨으로써 사회적·외교적 측면에서 전근대 동북아시아의 지역성을 잘 보여주는 물품이다.