[연구진 섹션]

화문석(花紋席) Ⅰ: 한반도 대표 특산품

-

작성자관리자

작성일2025-01-07 12:55:47

조회수900

화문석(花紋席) Ⅰ: 한반도 대표 특산품

HK+ 사업단 HK연구교수 윤승희

화문석이란?

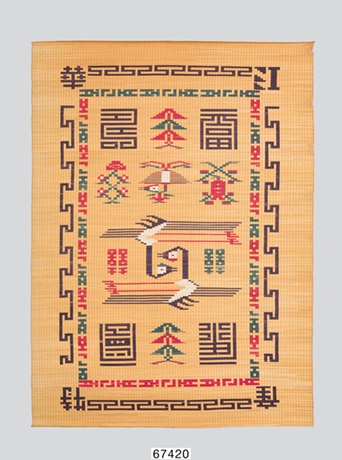

돗자리는 좌식 생활을 하는 동아시아 일부 국가에서 빼놓을 수 없는 생활필수품이며, 나아가 아름다운 무늬를 넣은 화문석은 공간을 치장하는 사치품이기도 하였다. 화문석은 용수초 또는 왕골을 이용하여 다양하고 화려한 문양을 넣어 짠 자리이다. 용수초는 골풀, 등심초(燈心草)라고도 불리고, 왕골은 골풀 가운데 가장 크고 으뜸이라는 뜻이지만 서로 식물의 종은 다르다. 용수초와 왕골은 동북아시아 전역에서 자라지만, 한반도에서 자생·재배하는 품종의 질이 좋아 우리나라에서는 이들을 공예작물로서 인식하였다.

[사진 1] 광복 이후 제작된 화문석 (출처: 국립민속박물관 소장)

우리의 오랜 특산품

화문석은 신라시대부터 생산되고 있었던 것으로 보인다. 『삼국사기』 직관조(職官條)에 석전(席典)으로 불리던 부서가 경덕왕 때 봉좌국(奉坐局)으로 바뀌었으며 뒤에 다시 석전으로 개칭하였다는 기록이 있다. 이름을 통해 자리류의 관리를 담당하였던 관청임을 짐작할 수 있다. 신라 때부터 이미 자리는 그 제작을 국가에서 관장해야 할 만큼 중요하고 수요가 높은 필수품이었다. 또한, 육두품(六頭品) 이하의 벼슬아치도 수레 앞뒤에 휘장 삼아 완석(莞席)을 늘였다는 기록이 보이는데, 이것을 문양이 있는 화문석으로 보아도 좋을 것이다.

고려에 들어와서는 화문석을 중국으로 조공·선사하거나 교역한 기록이 등장하기 시작한다. 1008년(고려 목종 11)에는 요(遼)에 용수초지석(龍鬚草地席)을 진상하였고, 북송(北宋) 사행의 서장관(書狀官)으로 고려에 왔던 왕운(王雲)의 『계림지(鷄林志)』에는 고려 사람들이 용수석(龍鬚席), 등석(藤席) 등을 많이 짜는데, 뱃사람들이 사서 오는 자리에도 작은 꽃 하나가 있다고 기록되어 있다. 이로 보아 황실로의 진헌 외에 일반 상민들 사이에서도 고려의 자리가 거래되었음을 알 수 있다.

고려전기까지 주로 흑백의 색으로 무늬를 넣은 화문석이 제작되었다면, 후기에는 만화석(滿花席)이라고 불릴 만큼 채색된 꽃무늬를 가득 넣은 화려한 화문석이 유행하였다. 이 시기부터 화문석은 생활필수품을 넘어 상류층에서 거래되는 사치품의 일종으로 인식되기 시작하였다. 원(元) 황실의 사치스러운 생활을 묘사한 『원씨액정기(元氏掖庭記)』에서 고려의 만화석은 후궁을 위해 황제가 마련한 부드럽고 광택이 있는 최상품의 자리로 기록되었다.

조공(朝貢)을 위해

조선시대에는 국가 주도의 수공업 체제가 더욱 조직화되고 확대되면서 대내적으로 화문석의 수요도 급증하고, 문양도 다양해졌다. 『세종실록지리지』에 의하면, 조선에서는 각 군현에 자리와 그 재료를 공물로 분정하였다. 이는 특히 삼남 지방에 집중되어 아래의 완성된 형태의 자리는 도(道) 단위 공물로 지정되었다. 그리고 삼남을 비롯하여 강원도와 황해도 등 전역 곳곳의 군현에서 토산품으로 왕골을 공납하도록 하였다. 다만 이 시기의 자생 왕골은 부드럽지 못하여 아직 화문석의 재료로 사용되지 않았고, 국가에서 분정한 화문석은 모두 용수초로 제작되었다.

도 단위의 공물 가운데 경상도에서는 중국에 진헌할 목적으로 만드는 화문석을 전담하였다. 경상도에서는 황화석(黃花席), 채화석(彩花席), 만화침석(滿花寢席), 만화석(滿花席), 염석(簾席), 방석(方席) 등을 생산하여 바쳐야했는데, 이들은 다른 도에는 없는 경상도 고유의 특산물이었다. 경상도에서 중국 진상을 위한 화문석을 만들었던 것은 명에서 아예 조선이 조공해야 할 품목으로 화문석을 명시하였기 때문이다. 그 분류는 용무늬를 짜 넣은 휘장용 자리인 용문염석(龍紋簾席)과 여러 색으로 꽃무늬를 넣은, 일반적으로 화문석이라고 불리는 각색세화석(各色細花席)이다.

1487년(성종 18) 조선에 파견된 명 사신 동월(董越)이 지은 『조선부』에도 용수초의 품질이 중국 소주(蘇州)의 것보다 훨씬 좋음이 언급되고, 조선에서 화문석을 해마다 공물로 바치고 때때로 선물로 진상한다고 기록되었다. 명에서 화문석의 세부적인 종류와 수량까지 지정한 것은 아니었지만, 조선에서는 대개 용문염석 2~4장 및 황화석(黃花席)·만화석·잡채화석(雜彩花席) 각 10~20장을 진헌하였다. 화문석 중에서도 황색의 꽃무늬를 짠 황화석과 고려후기부터 이미 유명했던 만화석, 여러 색으로 작고 다양한 꽃무늬를 넣은 잡채화석이 정해진 조공품이었다. 이중 황화석은 황제를 상징하는 황색으로 장식된 화문석이기에 황제에게만 진헌하였다. 중국으로의 화문석 진헌은 조선후기까지 유사한 물목과 수량으로 이어졌다.