[연구진 섹션]

사물의 역사(History of Things)를 위한 실마리 : 삼목(杉木)과 귀주성 동남부의 지역사회 (2)

-

작성자관리자

작성일2024-09-05 13:48:28

조회수1841

사물의 역사(History of Things)를 위한 실마리 : 삼목(杉木)과 귀주성 동남부의 지역사회(2)

정철웅(명지대)

삼목의 인공조림과 삼림계약서의 등장

삼목의 수요가 증대되자 명 왕조는 상인에게 황목 조달을 위임했으며, 청 정부가 들어선 이후에는 황목을 정기적으로 부과하는 이른바 ‘예목(例木)’제도가 등장했다. 물론 이러한 조달 방식의 변화만으로는 16세기부터 집중적으로 증가한 삼목의 수요를 감당하기 어려웠을 것이다. 그 해결책은 결국 삼목의 인공조림이었을 터인데, 이 변화 양상을 명확히 확인할 수 있는 곳이 바로 귀주성 동남부 지역이다.

귀주성 동남부의 이런 정황은 1980년대부터 학자들의 관심을 끈 사물의 역사(History of Things)를 설명할 수 있는 좋은 실례가 될 수 있다. “사람들은 매우 다양한 방식으로 사물(things)과 관련(연루)되어 있다 : 인간은 사물을 디자인하며, 사물을 유지시키고, 사물의 이용을 정치화시킬 뿐 아니라, 다른 사람들에게 사물을 소개하기도 한다”라는 미국의 심리학자 앨런 코스톨(Alan Costall)의 언급은 검동남(黔東南) 지역의 변화를 새롭게 파악할 수 있는 단서를 제공해 준다.

청 중엽부터 본격화된 삼목의 인공조림으로 이전에는 결코 볼 수 없었던 계약서 작성이 검동남 지역에서 일상화되었다는 점이 무엇보다 중요한 변화였다. 이런 탓에, 계약서를 작성할 수 있는 능력이 지역사회에서 매우 중요시되었다. 개인, 친족, 인척, 토착민과 외부 이민자, 마을과 마을, 심지어 부자(父子)와 형제지간에도 계약서를 작성했다. 매년 음력 6월 6일 각 가정에서 보관하고 있는 계약서를 햇볕에 말리는 ‘쇄계(曬契)’라는 풍습은 무엇보다 이 지역이 계약서를 중시한 사회였음을 말해준다.

아주 궁벽한 지역에서 이처럼 계약서가 만연한 것도 특이하지만, 이 지역이 삼목 판매에 열을 올리게 된 전형적인 상업 사회로 변모했다는 중요한 사실을 계약서는 실감나게 보여준다. 그런 증거 중 하나가 계약서에 거의 예외없이 등장하는 ‘고(股)’라는 단어가 아닐까? 간단히 말해, ‘고’ 혹은 고분(股分)은 나무를 팔아 생기는 수익 부분에 대한 소유권이며, 특정 지역의 토지 소유 지분이나 특정 목재량의 몫을 의미하는 것은 아니다. 삼목의 생장 주기가 30년 정도라는 사실을 생각하면 나무가 생장해 상품으로 팔릴 수 있으리라는 보장이 쉽지 않았을 것이다. 이런 점에서 ‘고’는 토지 소유권이 판매로 얻을 수 있는 수익권으로 전환된 형태라 할 수 있다.

검동남 지역 삼목의 장기지속

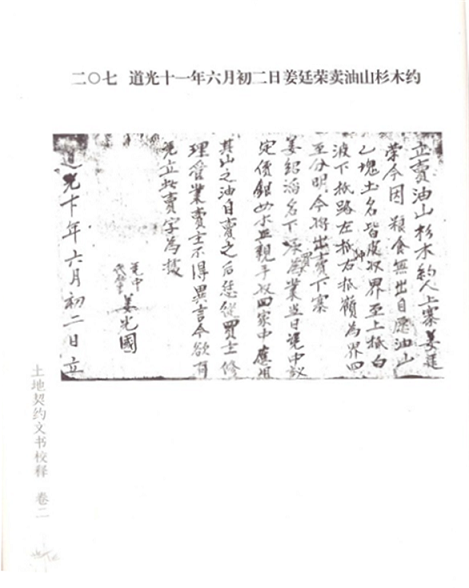

그렇다고 해서 이러한 계약서의 등장으로 검동남 사회가 하루 아침에 전혀 이질적인 모습으로 변한 것도 물론 아니었다. 계약서의 형식은 그런 사실을 잘 보여준다. 유산(油山) 매매를 명시한 도광(道光) 11년(1831)의 아래 문서는 그 토지 경계를 “위로 백파(白波)에, 아래로는 도로에, 왼쪽으로는 충(冲, 골짜기)에, 오른쪽으로는 고갯마루에 닿아 있으며 네 경계가 분명하다”라고 표기하고 있다. 이러한 방식의 토지 경계 표시는 사실상 검동남 지역의 삼목 경작 관련 매매, 조전(租佃), 전당 등의 모든 문서에 등장한다.

토지 경계를 이처럼 모호하게 표기한 이유는 무엇일까? 본래 검동남 지역은 토지 경계가 그리 명확하지 않았으며, 일정 지역에 먼저 정착한 사람이 경계를 표시하면 그것이 곧 자신의 소유가 되었다. 그러므로 자연스럽게 계곡, 산에 있는 다리, 바위 등이 토지 소유를 표시하는 경계가 되었다. 그리고 삼목의 인공조림이 활발해진 이후에도 이런 표시 방식은 크게 바뀌지 않았다. 대신 “관련 토지의 내력이 분명하지 않은 경우, 모든 책임은 토지 판매자에게 있으며, 매입자와는 전혀 무관하다”라는 말을 계약서에 첨부하는 정도가 고작이었다. 이러한 정황은 지역사회의 새로운 현상인 인공조림의 지나친 확대를 방지하기 위해 가능한 한 기존의 토지 소유 형태를 온존하려 한 의도를 보여주는 것이다.

[사진 1] 道光 21년 6월 2일 姜廷榮賣油山杉木約

출처 : 安尊華, 潘志成 校釋, 『土地契約文書校釋』 권2, 貴州民族出版社, 2016

인공조림 이후 삼목의 판매와 외부 상인을 일정 정도 통제한 사실도 확인된다. ‘무상불부(無商不富)’라는 이 지역의 속언(俗諺)처럼, 인공조림의 궁극적인 목적은 성장한 삼목을 판매해 이득을 보기 위함이었을 것이다. 하지만 검동남 지역의 상업은 독특하게 진행되었다. 이곳에는 삼목을 파는 쪽인 산객(山客)과 사는 쪽인 수객(水客)이라는 두 종류의 상인이 존재했다. 물론 보통의 상거래에서도 매도인과 매수인이 존재한다는 점에서 이러한 상인의 존재는 그리 특이한 것은 아니다.

그러나 대체로 외부 상인이었던 수객이 일정 지역 안으로 진입하는 건 불가능했다. 다른 한편 수객은 먼저 목재 가격의 반절을 지불하고, 그 나머지 반절은 수객이 관할하는 하구에 목재가 안전하게 도착한 연후에 지불하는 게 보통이었다. 이러한 삼목의 매매 과정에서 중요한 역할을 했던 게 바로 ‘당강(當江)’제도였다. 간단히 말하자면 당강은 삼채(三寨)라고 불린 괘치(卦治), 왕채(王寨), 모평(茅坪)의 목행(木行)이 산객과 수객 사이의 거래가 공평하게 이루어질 수 있도록 개입할 수 있었던 암묵적 관행이었다. 이는 분명히 외부 객상들의 약탈적인 상행위를 차단하기 위한 검동남 지역사회의 노력이었을 것이다.

명 중엽부터 발생한 삼목의 집중적인 수요 증가로 삼목이 점차 사라지게 되자, 청대에 이르러 검동남 일대에서 삼목의 인공조림이 성행하게 되었다. 그 결과 검동남 일대 지역의 모든 관습, 생활 습관, 상업 활동, 관행 등이 삼목의 생장과 판매를 중심으로 재편되었다. 그 대표적인 현상이 이전에 없던 계약서의 출현이었지만, 그만큼 기존의 질서를 유지하기 위한 주민들의 노력 역시 계약서에 녹아 있었다. 그리고 이런 변화를 불러온 요인이 인간이 아닌 삼목이라는 점을 우리는 눈여겨볼 필요가 있다. 상품을 배제한 채, 상인들만을 대상으로 한 상업사가 진정으로 가능한 것일까? 이런 종류의 의문이야말로 그동안 인문과학과 사회과학이 소홀히 한 사물에 대한 관심을 환기시키는 첫걸음이 될 것이다.